2025年9月4日、昭和の歌謡界を代表するスターのひとり、橋幸夫さんが亡くなられました。

橋さんは「潮来笠」でデビューし、日本中の若者を熱狂させた「昭和の御三家」のひとりです。

ニュースで「御三家って誰のこと?」「そもそも御三家とはどういう意味?」

と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。

調べてみると、「御三家」はただの3人組ではなく、

日本の歴史や文化に根ざした特別な意味があったことが分かりました。

この記事では、橋幸夫さんを含む昭和歌謡の御三家3人の活躍を振り返りつつ、

「御三家」という言葉の由来や背景、

さらに現代アイドルとの違いまでをわかりやすく解説します。

「御三家」の由来と意味をわかりやすく解説!

御三家というと芸能界を思い浮かべる方も多いですが、

もともとは歴史用語がルーツです。

もともとの「御三家」は徳川家から来ていた?

江戸時代、徳川家康の子どもたちのうち、

尾張・紀伊・水戸の三家は特別な存在とされていました。

これは「将軍家にもしものことがあったときの後継ぎ候補」として、

政治的にも重要な家系だったからです。

この3家は「徳川御三家」と呼ばれ、その影響で「その分野を代表する三者」

をまとめて御三家と呼ぶようになりました。

有名な学校や芸能界など、現代でも「〇〇御三家」という言葉が使われています。

なぜ日本では「3人組」が人気なの?

日本人は昔から「3」という数字を好んできました。

日本三景や三種の神器など、「3」でまとめられた言葉はたくさんあります。

心理学的にも、2人より3人のほうが対立が起きにくく、安定しやすいとされます。

そのため「3人組」はバランスがよく、日本人にとって親しみやすい存在なのです。

芸能界においても3人組は大きな力を持ってきました。

人数が多すぎないので個性が際立ちやすく、

ファンは「誰を推すか」をすぐに決めやすい。

さらにテレビや舞台で並んだときに収まりがよく、

キャラクター分けもしやすいというメリットがあります。

引用元:Instagram

例えば、Perfumeをイメージしてみましょう。

真ん中の人がグループの軸になり、両端の2人がそれぞれの個性で彩りをそえる。

人数もちょうど3人なので、自然とバランスがとれているのだと思います。

多すぎず少なすぎない、ちょうどいい距離感。

これが三人組の魅力であり、

昭和から今に続く「御三家文化」のベースになっているのだと思います。

昭和歌謡の御三家といえばこの3人!

さて、昭和の歌謡界において「御三家」といえばこの3人。

橋幸夫さん・舟木一夫さん、・西郷輝彦さんの名前を覚えておけば、

昭和歌謡の話題はバッチリです。

ここからは、それぞれの活躍を簡単に振り返ってみましょう。

橋幸夫・「潮来笠」でデビューした元祖アイドル

まずは、先日惜しまれつつこの世を去った橋幸夫さん。

1960年に「潮来笠」でデビューし、一躍スターダムにのし上がりました。

爽やかなルックスはいま風にいえば「塩顔男子」。

さわやかな二枚目路線で人気を集め、

のちに「アイドルの原型」と呼ばれる存在になりました。

さらに「生涯現役」を貫き、病に倒れる直前まで舞台に立ち続けた姿は、

多くのファンの胸に深い感動を残しました。

舟木一夫・「高校三年生」で人気を博した実力派

続いては舟木一夫さん。

1963年にリリースされた「高校三年生」は大ヒットを記録し、

当時の若者たちの心をつかみました。

甘いマスクに加えて、青春そのものを歌った歌詞が共感を呼び、

女子学生から絶大な支持を受けます。

その人気ぶりはまさに「学園の王子様」と呼ぶにふさわしいものでした。

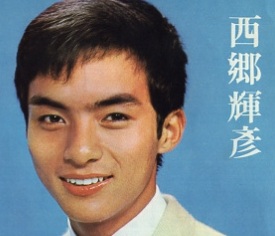

西郷輝彦・「星のフラメンコ」で若者を熱狂

最後にご紹介するのは西郷輝彦さん。

1964年に「君だけを」でデビューし、

代表曲「星のフラメンコ」で一世を風靡しました。

橋幸夫さんや舟木一夫さんが爽やかさで人気だったのに対し、

西郷さんは情熱的でエネルギッシュな歌声が特徴です。

ステージで歌うだけで場の空気を変えてしまう、不思議な存在感がありました。

それにしても、若い頃の御三家の皆さん!イケメンすぎてウットリします。

現代にそのまま表れても、

街を歩いたら誰もが振り返るほどのオーラを放っていたに違いありませんね。

御三家が誕生した時代背景とその影響

昭和30〜40年代は、テレビが一気に家庭に普及した「映像の時代」。

御三家は、その新しいメディアとともに成長し、

日本中に知られる存在となりました。

テレビの普及とともにスターが家庭へやってきた!

昭和40年代、日本の家庭にテレビが広がり始めました。

歌番組や紅白歌合戦、ドラマを通して芸能人が身近に感じられるようになり、

御三家の3人も全国のお茶の間で親しまれるようになります。

もはや特別な場で見るスターではなく、

日常生活の中にいる憧れの存在へと変わっていったのです。

若者とともに成長した等身大のスター像

それまでの歌謡曲は大人向けが中心でしたが、御三家は違いました。

制服姿で歌う舟木一夫さんや、アップテンポな曲を披露する橋幸夫さんの登場は、

同世代の若者の心に強く響いたのです。

映画でしか見られなかったスターがテレビで気軽に会える存在になり、

しかも同世代の青春を表現してくれる。

御三家は「身近に感じられるスター」として人気を集め、

戦後の復興期に夢や希望を抱いていた若者たちの追い風を受け、

圧倒的な支持を得ました。

「御三家文化」はその後どう受け継がれた?

御三家のスタイルは昭和30〜40年代だけで終わらず、

その後の芸能界にも受け継がれました。

1970年代に登場した「新・御三家」は、

再び時代を象徴する存在として熱狂的に支持されます。

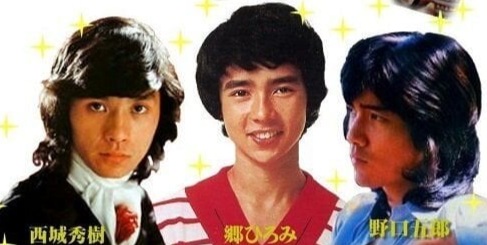

新・御三家は郷ひろみ・西城秀樹・野口五郎

1970年代に入ると、

郷ひろみ・西城秀樹・野口五郎の3人が「新・御三家」と呼ばれました。

元祖御三家がさわやかさで人気を集めたのに対し、

新・御三家は派手な衣装やダンス、迫力ある歌唱で観客を圧倒。

西城秀樹の「ヤングマン」に代表されるパワフルなパフォーマンスや、

郷ひろみの華やかさ、野口五郎の確かな歌唱力は、

テレビ黄金期を彩る大きな力となりました。

さらに当時の歌謡界では、歌手は直立不動で歌うのが一般的でした。

そんな中、西郷輝彦さんは「星のフラメンコ」で、

曲に合わせてフラメンコ風の手拍子を取り入れます。

観客はその新しいスタイルをこぞってマネし、大きなブームとなりました。

この「歌に振りをつける」スタイルは、

後に西城秀樹さんのダイナミックなパフォーマンスへと受け継がれていきます。

今のアイドルが当たり前のように行っている振り付け文化の原点は、

西郷さんの挑戦にあったとも言えるでしょう。

今のアイドルは大人数、でも昭和は「3人組」が最強!

現代のアイドルはBTSや坂道グループのように大人数が主流です。

一方で昭和の御三家はわずか3人、という絶妙なバランスでファンを魅了しました。

人数が少ない分メンバーの違いが際立ち、ファンは「誰を推すか」をすぐに決められる。

シンプルだから分かりやすくて、みんなが熱中できた。

それが昭和のアイドル文化を作っていったのでしょう。

まとめ

この記事では、「御三家」という言葉の由来と、昭和歌謡の御三家について紹介しました。

- 「御三家」の語源は徳川家に由来する歴史的な言葉

- 昭和歌謡の御三家は 橋幸夫・舟木一夫・西郷輝彦 の3人

- テレビの普及とともに、若者の心をつかんだ等身大のスターだった

- 1970年代には「新・御三家」の郷ひろみ・西城秀樹・野口五郎が

登場し、テレビ黄金期を盛り上げた - 現代はK-POPなど大人数グループが主流だが、昭和は「3人組」のわかりやすさが最強だった

振り返ってみると、御三家はただの三人組ではなく、時代そのものを表す存在でした。

その文化は「新・御三家」や現代アイドルのパフォーマンスへと受け継がれています。

「御三家って何だろう?」という疑問が少しでもスッキリして、

昭和歌謡に親しみを感じるきっかけになればうれしいです!